高血圧・糖尿病、実は副腎の病気/副腎腫瘍(褐色細胞腫)[日本甲状腺学会認定 甲状腺専門医 橋本病 バセドウ病 エコー 長崎甲状腺クリニック 大阪]

内分泌代謝(副甲状腺・副腎・下垂体)専門の検査/治療/知見 長崎甲状腺クリニック(大阪)

甲状腺専門・内分泌代謝の長崎甲状腺クリニック(大阪府大阪市東住吉区)院長が海外(Pub Med)・国内論文に眼を通して得た知見、院長自身が大阪市立大学(現、大阪公立大学) 代謝内分泌内科(第二内科)で得た知識・経験・行った研究、日本甲状腺学会で入手した知見です。

長崎甲状腺クリニック(大阪)以外の写真・図表はPubMed等において学術目的で使用可能なもの(Creative Commons License)、public health目的で官公庁・非営利団体等が公表したものを一部改変しています。引用元に感謝いたします。尚、本ページは長崎甲状腺クリニック(大阪)の経費で非営利的に運営されており、広告収入は一切得ておりません。

甲状腺・動脈硬化・内分泌代謝・糖尿病に御用の方は 甲状腺編 動脈硬化編 甲状腺以外のホルモンの病気(副甲状腺/副腎/下垂体/妊娠・不妊など) 糖尿病編 をクリックください

長崎甲状腺クリニック(大阪)は甲状腺専門クリニックです。副腎の診療は一切、行っておりません。

Summary

副腎の病気/副腎腫瘍(褐色細胞腫)はカテコールアミン(アドレナリン・ノルアドレナリン)を過剰に作り、糖尿病や高血圧(発作型と持続型)、頻脈など甲状腺機能亢進症/バセドウ病様症状。起立性低血圧、便秘だけは甲状腺機能低下症様。一過性甲状腺腫大も。バセドウ病が発症・再発しやすいがメルカゾール少量・短期投与で正常化。10%遺伝性で甲状腺髄様癌の合併も、10%副腎外、10%両側性、10%悪性。尿中メタネフリン・ノルメタネフリン、123I-MIBGシンチグラフィーが有用。降圧療法は、α1ブロッカーかαβブロッカー。ベータブロッカー単独で悪化。手術は腹腔鏡下腫瘍摘出術。

Keywords

副腎,副腎腫瘍,褐色細胞腫,バセドウ病,高血圧,カテコールアミン,メタネフリン,甲状腺機能亢進症,甲状腺,MIBGシンチグラフィー

クッシング症候群は、 高血圧・糖尿病・メタボ、実は副腎の病気/副腎腫瘍(クッシング症候群)、 アレルギー性鼻炎薬で副腎の病気に? を御覧ください。

原発性アルドステロン症は 高血圧、実は副腎の病気/副腎腫瘍(原発性アルドステロン症) を御覧ください。

遺伝性褐色細胞腫[神経線維腫症1型(レックリングハウゼン病),フォン・ヒッペル・リンドウ病,コハク酸脱水素酵素遺伝子(SDHB/SDHD)]

10%病と呼ばれる褐色細胞腫の遺伝性は、かつて10%とされていましたが、最近は次々と原因遺伝子が見つかり30-40%になりました(RET,VHL,SDHB,SDHD)[J Clin Hypertens (Greenwich). 2013 Jun;15(6):428-34.]。

遺伝性褐色細胞腫は、

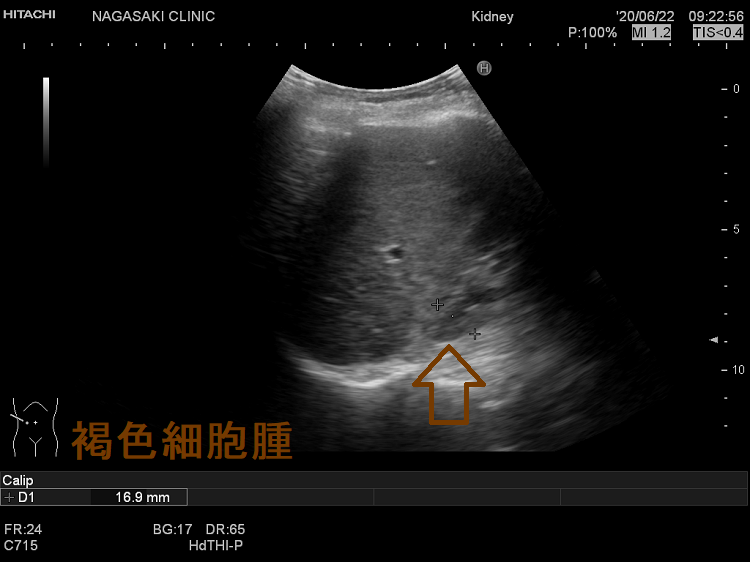

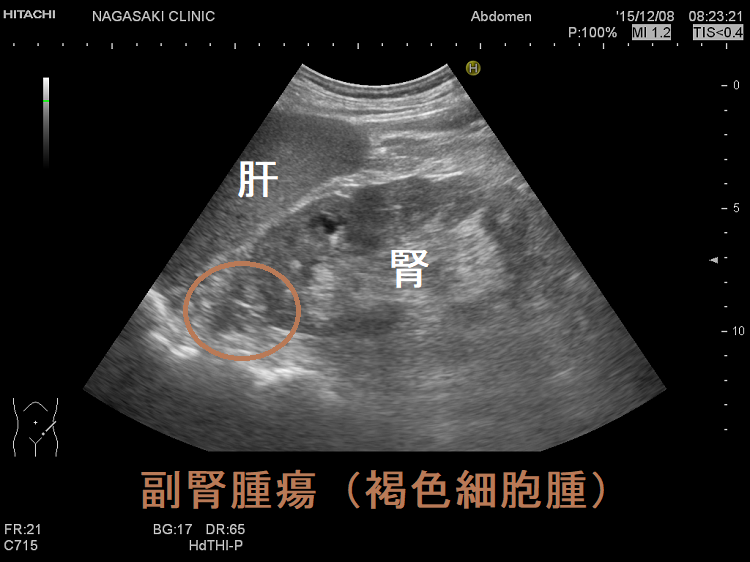

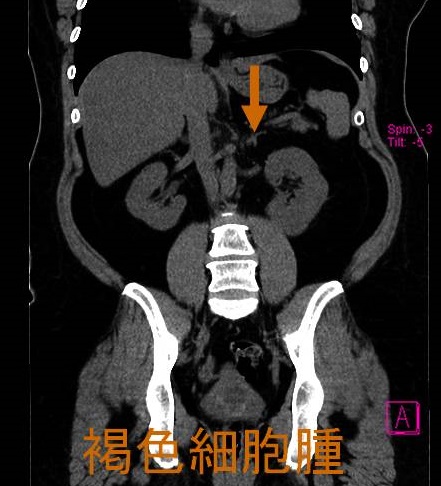

副腎[約10%副腎外:傍神経節細胞腫(パラガングリオーマ)として腹部大動脈・頸動脈・尾骨周囲]にできる褐色細胞腫の約10%は無症状です。正常血圧で腹部超音波(エコー)や腹部CT検査により偶然発見される副腎偶発腫瘍(インシデンタローマ)が約10%あります(ただし正常血圧でも血清カテコールアミン(アドレナリン・ノルアドレナリン)値は高くなるため診断できます)。

約90%は高血圧症をおこします。常に高血圧が続くタイプと発作的に血圧が上がるタイプがあります。

カテコールアミンは腎臓の傍糸球体細胞におけるレニン分泌を刺激するため、高レニン・高アルドステロン血症を認め、腎血管性高血圧 との鑑別が必要です[Horm Metab Res. 2017 Oct;49(10):748-754.]。

褐色細胞腫の症状は、

- 重症の高血圧、頻脈(甲状腺機能亢進症/バセドウ病と似ている)

- 高血圧脳症(高血圧性脳症)(頭痛、吐き気、視覚障害)

- 糖尿病 (甲状腺機能亢進症/バセドウ病と似ている)

- 甲状腺機能亢進症/バセドウ病様症状[発熱、発汗、速い呼吸、体重減少(痩せ・るいそうが約半数に)、動悸、手足のふるえ、精神不安定、心不全・不整脈・狭心症様の胸痛]

- 循環血漿量が減少し立ちくらみ・顔面蒼白(起立性低血圧)・手足冷感・蒼白(指の刺すような痛み);これだけは甲状腺機能低下症の様

※褐色細胞腫の起立性低血圧に選択的α1受容体刺激薬ミドドリン(メトリジン錠®)を投与したら高血圧、頻脈が悪化するので絶対ダメ - 便秘・嘔気・腹痛などの消化器症状;これだけは甲状腺機能低下症の様

- 稀ながら横紋筋融解症を起こした例も報告されている。透析によりカテコールアミンも除去される[ESC Heart Fail. 2016 Dec;3(4):282-287.][Ren Fail. 2014 Feb;36(1):104-7.]

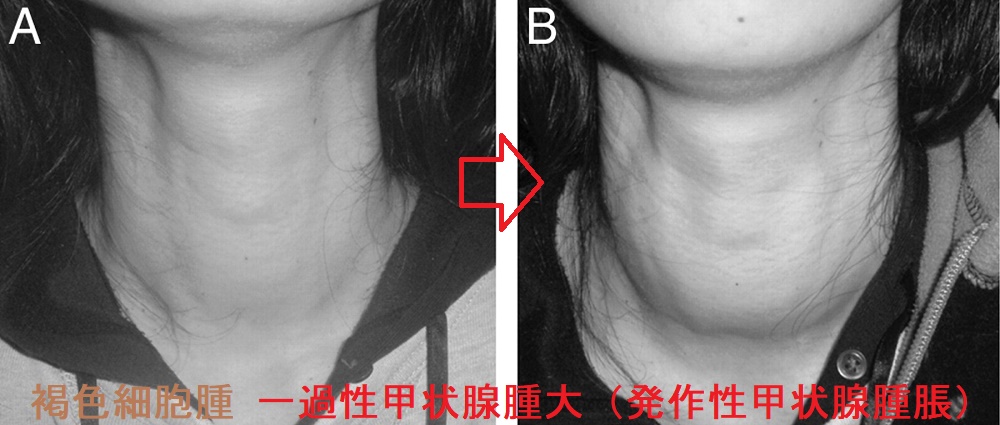

- 一過性甲状腺腫大(発作性甲状腺腫脹)

- 可逆性脳血管攣縮症候群(reversible cerebral vasoconstriction syndrome; RCVS)

また、褐色細胞腫の特徴として

- 普通の降圧薬が効きにくいのみならず

- ベータブロッカーという降圧薬で逆に悪化します

- チラミンを多く含む食品(赤ワイン、チョコレート、チーズ)摂取で悪化

- しかも褐色細胞腫は10%が悪性であるため、見つけ出して手術で摘出しなければなりません。

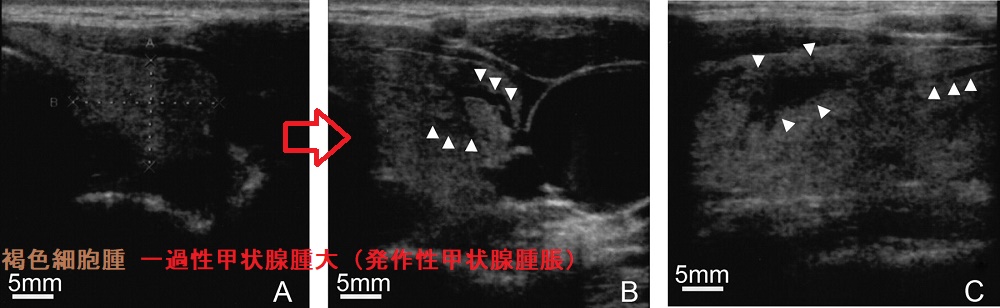

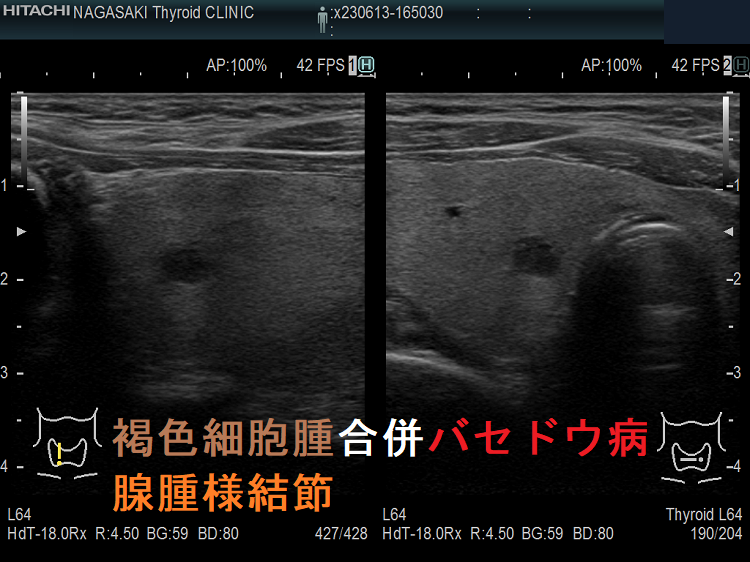

一過性甲状腺腫大(発作性甲状腺腫脹)は褐色細胞腫の忘れられた臨床所見です。病態は急激な甲状腺びまん性腫脹(急性反応、急性一過性甲状腺腫大)に類似しています。

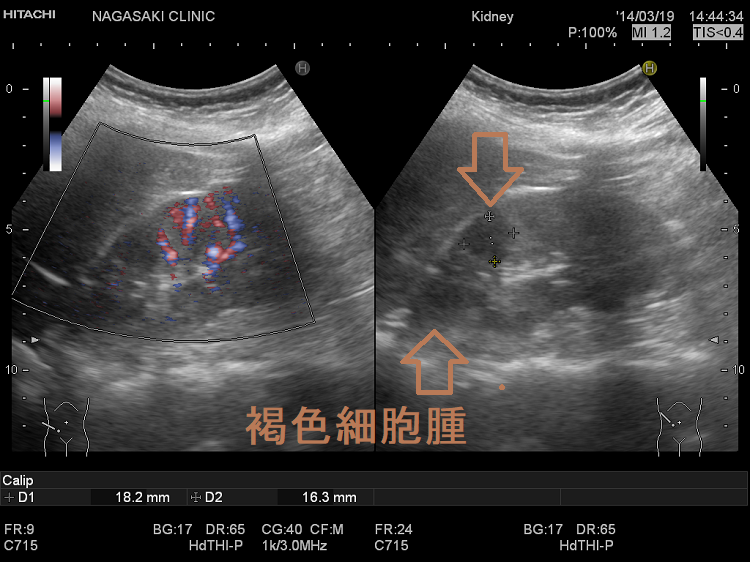

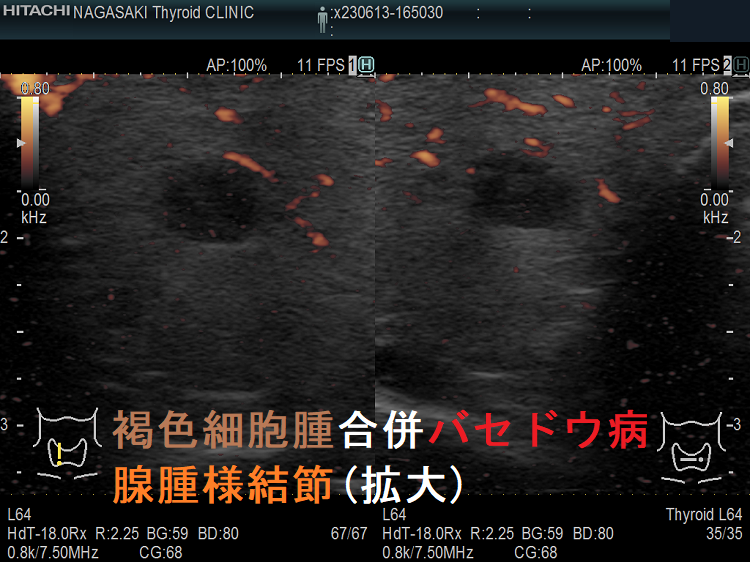

褐色細胞腫の高血圧発作時に甲状腺の厚みは約1.5倍になります。発作時は甲状腺腫大による息苦しさを感じる場合もあります。甲状腺内部は浮腫状、血流も増加し、無血流の線状低エコー帯を多数認め、発作が終了すると消失します。

[下写真・超音波画像;J Clin Endocrinol Metab. 2011 Dec;96(12):3601-2.](第54回 日本甲状腺学会 P126 一過性甲状腺腫脹を主訴とした副腎褐色細胞腫の一例)(第59回 日本甲状腺学会 P2-5-2 一過性の甲状腺腫大を契機に傍神経節細胞腫の診断に至った一例)

多発性内分泌腺腫症2型(MEN2)を含めて、褐色細胞腫は甲状腺髄様癌を合併する可能性があります。

さらに、

- 甲状腺髄様癌と同じくカルシトニンを産生する[Am Surg. 2023 Dec;89(12):6227-6229.]

- 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)を分泌し高カルシウム(Ca)血症をおこす[腫瘍随伴体液性高カルシウム(Ca)血症(humoral hypercalcemia of malignancy: HHM)][J Clin Endocrinol Metab. 1990 Jun;70(6):1559-63.]

高カルシウム(Ca)血症をおこさないまでも、褐色細胞腫の約83%で副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)が産生され、αブロッカー投与で産生が低下する[J Clin Endocrinol Metab. 1993 Mar;76(3):757-62]

こともあります。

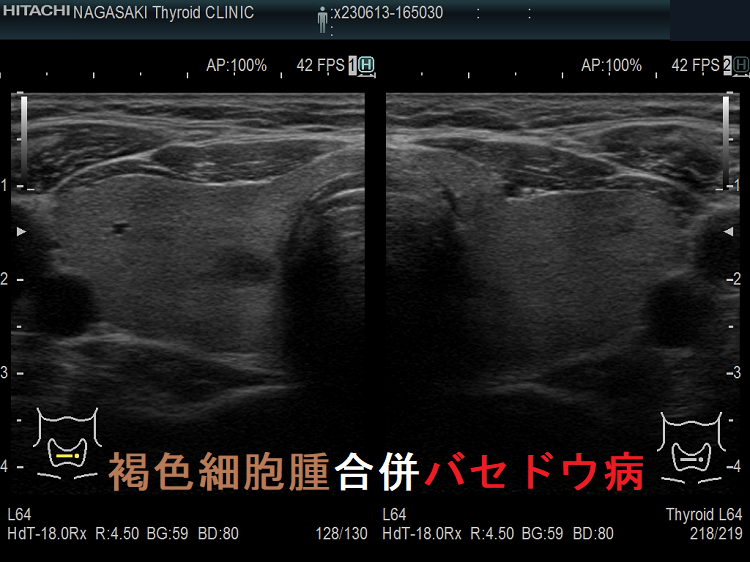

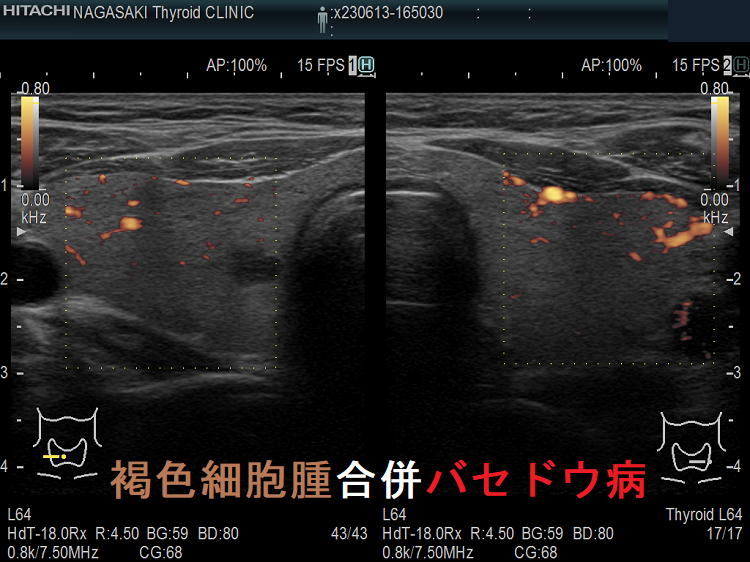

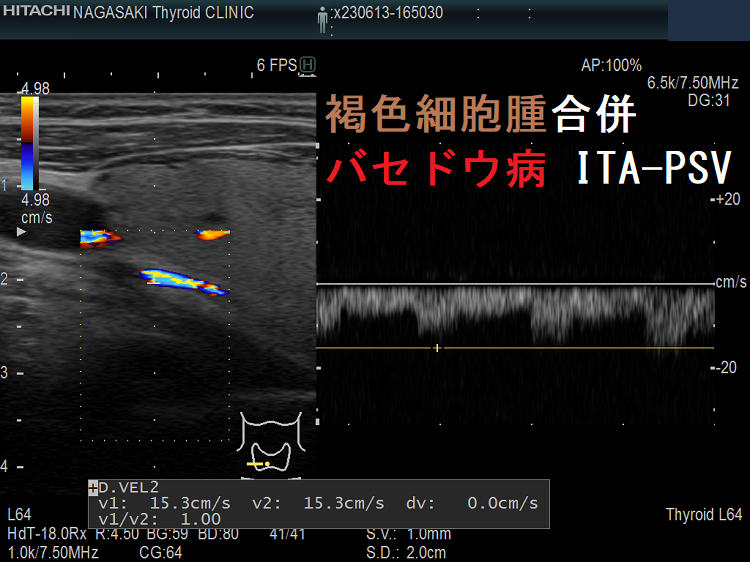

褐色細胞腫合併バセドウ病 下甲状腺動脈血流速度(ITA-PSV)測定

褐色細胞腫で甲状腺機能亢進症/バセドウ病が起こりやすく、再発しやすくなります。カテコラミンが交感神経のβ2受容体を刺激し、

- β2受容体を持つTh1細胞に結合、橋本病(慢性甲状腺炎)のTh1免疫(IFN-γ)を抑制(J Immunol. 1997 May 1;158(9):4200-10.)

- 単核球・樹状細胞のIL-12産生を促進(J Clin Invest. 1997 Sep 15;100(6):1513-9.)

⇒β2受容体を持たないTh2優位となりバセドウ病に傾く可能性が報告されています。(橋本病とバセドウ病の免疫系と相互移行)

不思議な事に、褐色細胞腫が誘因となり発症・再発した甲状腺機能亢進症/バセドウ病はメルカゾールの少量・短期投与で正常化します。

(Thyroid. 1992 Fall;2(3):203-6.)(Endocr J. 2003 Dec;50(6):767-70.)

多発性内分泌腺腫症2型(MEN2)とAPS(多腺性自己免疫症候群)2型の合併により、褐色細胞腫と甲状腺機能亢進症/バセドウ病を同時に認めた報告があります。[Indian J Endocrinol Metab. 2013 Mar;17(2):323-5.]

褐色細胞腫クリーゼと甲状腺クリーゼ を同時に発症するとベータブロッカーを使いにくいなど心血管管理が非常に困難になります(褐色細胞腫クリーゼと甲状腺クリーゼの同時発症)[J Med Case Rep. 2017 Jun 23;11(1):173.]

褐色細胞腫の診断は

- 尿中メタネフリン・ノルメタネフリン(カテコールアミンの代謝産物):感度・特異度共に血中カテコールアミン分画より高い。

- 血中カテコールアミン3分画(アドレナリン・ノルアドレナリン・ドーパミン)を測定

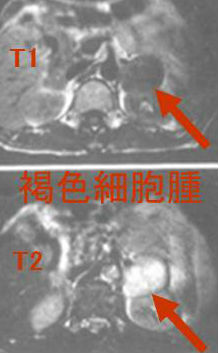

- 画像診断[超音波検査][CT][MRI;褐色細胞腫は血管豊富でT1低信号T2高信号]

褐色細胞腫は、ヨード造影剤投与で血圧が上昇する可能性あるので「原則禁忌」。一方、副腎の腫瘍性病変の鑑別には単純CT と造影CT 両方実施が推奨されています(矛盾しとらんか?)。前述の尿中メタネフリン・ノルメタネフリン、

血中カテコールアミン3分画で褐色細胞腫の疑いあるなら、わざわざ造影剤を使う必要ない。

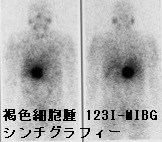

- I-123 MIBG(メタヨードベンジルグアニジン)シンチグラフィー(下記)

- 18F-FDG-PETは悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの転移巣検索に有用(褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018)

I-123 MIBG(メタヨードベンジルグアニジン)によるシンチグラフィーなどで腫瘍の位置を特定。I-123 MIBGシンチグラフィーは、特異度が95-100%と非常に高いが、感度は70-80%です(123I-MIBGシンチグラフィー陰性褐色細胞腫が20-30%存在します。)

I-123 MIBGはノルエピネフ リンと類似した構造のため、ノルエピネフ リンと同様の機序で副腎髄質・交感神経末端に集積します(J Nucl Med 26:897-907,1985)。交感神経に富む心臓にも集積し、集積度は血中カテコールアミン濃度と逆相関するとされます(J Nucl Med 24:1127-1134,1983)。

褐色細胞腫の治療は、

- 降圧療法(亜急性期):

α1ブロッカー;血管拡張による頻脈・不整脈が起きるのでβブロッカー併用。腎障害・妊娠時でも使用でき、前立腺肥大・神経因性膀胱にも有用。脂質代謝改善作用。

αβブロッカー;カルベジロール(アーチスト®)、ラベタロール(トランデート®)]も使用可能だが、β作用の方が相対的に強いため、米国のガイドラインでは推奨されていない(J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jun;99(6):1915-42.)。ラベタロール(トランデート®)は妊娠時でも使用できる。糖代謝に影響少ない。[妊娠高血圧、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)]

効果が不十分な場合にはCa 拮抗薬を併用

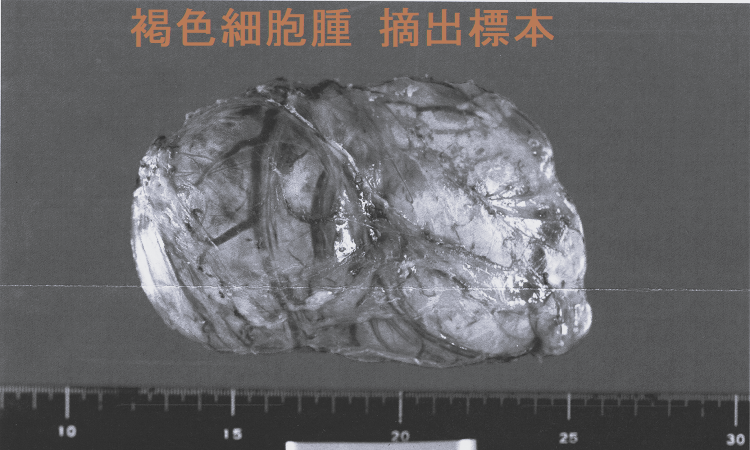

- 手術摘出:腹腔鏡下腫瘍摘出術

術前は、

①選択的α1ブロッカー(ドキサゾシン:カルデナリン®)投与

②循環血液量を確保するため、一日10~12gの塩分摂取または生食点滴

- 悪性の場合、

①CVD(シクロホスファミド、ビンクリスチン、ダカルバジン)化学療法;効果持続は1~2年で、生存率は改善しない

②I-131 MIBG治療;保険適用だが、日本で治療可能な施設はわずか

③211At-MABG(アスタチン-211メタアスタトベンジルグアニジン)(研究段階)(Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Jun;45(6):999-1010.)[アスタチン(At)、甲状腺癌の新しい放射線治療法]

褐色細胞腫の摘出手術後早期は、急激な低血圧と低血糖に注意。カテコラミンによるインスリン分泌抑制が解除され、リバウンドしてインスリン過剰分泌に至る。

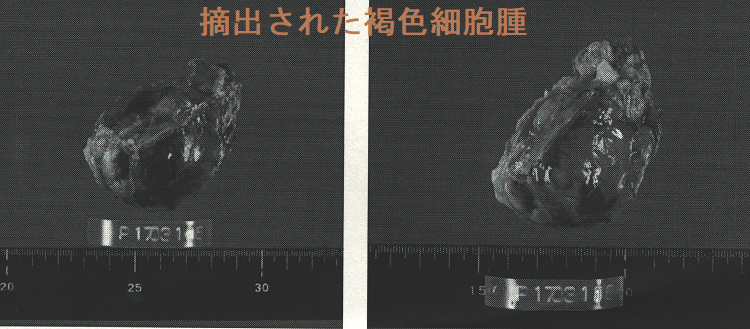

多発性内分泌腺腫症2A型(MEN2A) 褐色細胞腫 摘出標本

10%病と呼ばれるように、褐色細胞腫の約10%は両側性褐色細胞腫です。小児褐色細胞腫は成人褐色細胞腫に比べ、両側副腎性や副腎外性の頻度が高い。

両方の副腎を摘出すれば、再発の危険は無くなります。しかし、たとえ副腎皮質ホルモン剤補充しても、副腎クリーゼ(急性副腎不全)をおこす危険性は高くなります。、

片側を副腎摘除、もう片側は副腎皮質温存で腫瘤のみ摘除すると、副腎クリーゼ(急性副腎不全)の危険性は低くなりますが、再発・転移等の長期予後は不明です。

最初は片側性だったが、手術後、反対側に新たな褐色細胞腫が生じる場合があります。左側褐色細胞腫で左副腎摘出後、右側に現れた褐色細胞腫。

家族性小児褐色細胞腫において、

- 同時性両側性褐色細胞腫患者は、片側副腎摘出術と対側副腎部分切除術の併用を受け、平均7.3年後に再発しなかった

- 片側性患者で初回手術から平均4.2年後に異時性褐色細胞腫を発症した場合、罹患した副腎の完全切除を必要とした

との報告があります。[J Pediatr Surg. 1993 Oct;28(10):1248-51; discussion 1251-2.]

副腎外褐色細胞腫は腹部大動脈・後腹膜・頸動脈・尾骨周囲にでき、1/3が悪性です。機能性パラガングリオーマで、クロモギラニンA/シナプトフィジン陽性です。小児褐色細胞腫は成人褐色細胞腫に比べ、両側副腎性や副腎外性の頻度が高い。

甲状腺関連の上記以外の検査・治療 長崎甲状腺クリニック(大阪)

長崎甲状腺クリニック(大阪)とは

長崎甲状腺クリニック(大阪)は日本甲状腺学会認定 甲状腺専門医[橋本病,バセドウ病,甲状腺超音波(エコー)検査など]による甲状腺専門クリニック。大阪府大阪市東住吉区にあります。平野区,住吉区,阿倍野区,住之江区,松原市,堺市,羽曳野市,八尾市,東大阪市,浪速区,生野区,天王寺区も近く。